「申年」と聞くと、元気でおちゃめなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

しかし、その裏には古くからの由来や言葉に込められた深い意味があります。

本記事では、申年にちなんだ言葉の由来や文化的背景、性格的特徴や干支との相性などを分かりやすく紹介していきます。

申年生まれの人や、干支に興味がある方にとって、新たな視点を得られる内容となっています。

申年に関連する言葉の由来

申年にまつわる豆知識

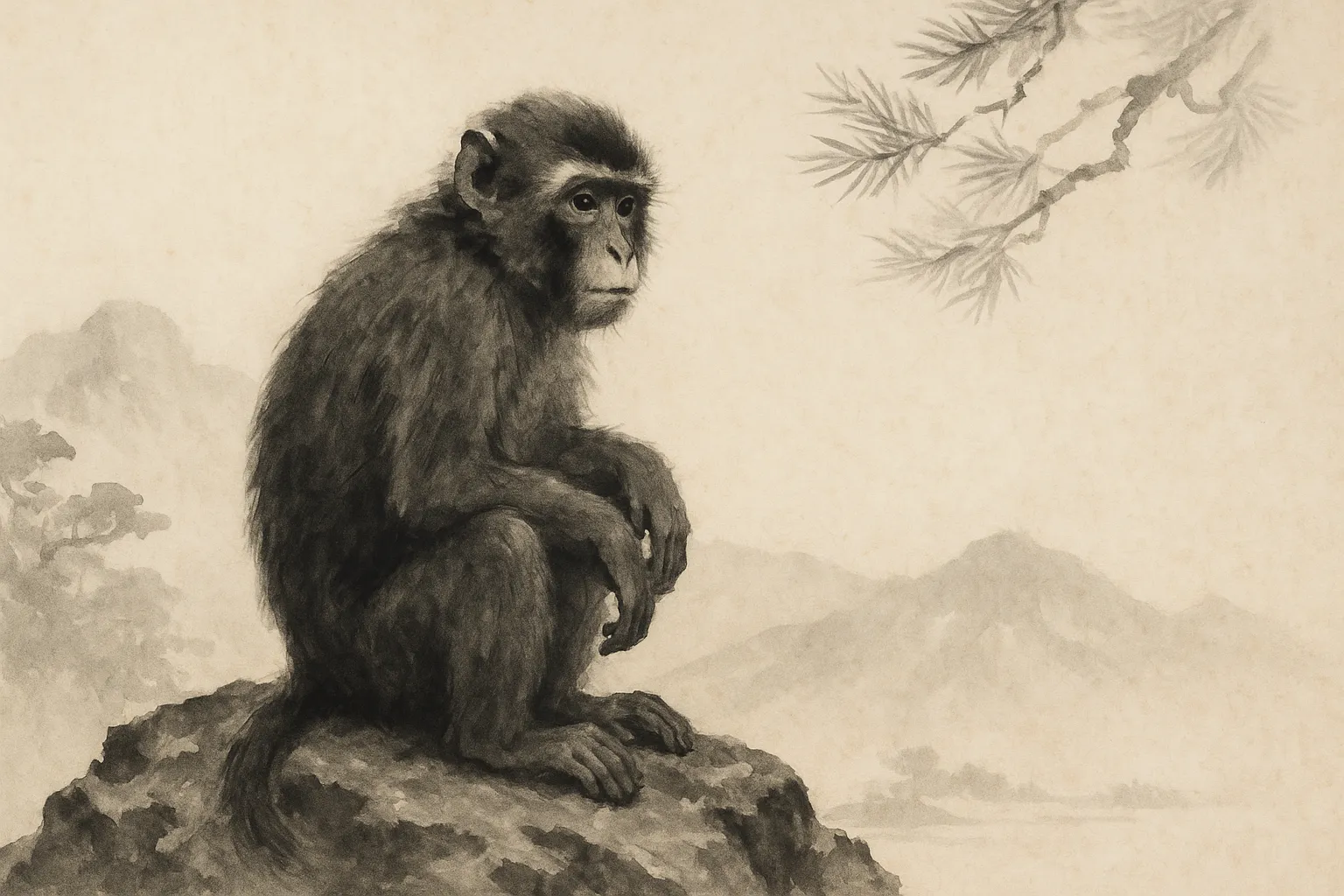

申年は十二支の9番目にあたり、動物では「猿(さる)」に該当します。

古来より、猿は賢く器用な存在として尊ばれてきました。

そのため、申年には「知恵」や「学び」、「俊敏さ」といったイメージが根付いています。

また、語呂合わせで「去る(さる)」と通じることから、厄が去る・災いが去るといった縁起担ぎにも用いられることがあります。

「嘘つき」とはどういう意味?

一部地域では「申年生まれは嘘つき」といった言い伝えがありますが、これは迷信にすぎません。

この言葉の由来は、猿のいたずら好きで落ち着きのない性格が誇張されたもので、実際には頭の回転が速く、社交性に富む人が多いとされています。

現代では、柔軟な思考やアイデアマンとしての側面に注目される傾向が強くなっています。

歴史的背景と大日如来との関わり

申年は仏教の守護神である「大日如来」と結びつけられており、精神的な成長や真理の探究とも関係が深いとされています。

特に、干支ごとに守護仏が割り当てられている仏教の伝統では、申年の人は大日如来のご加護を受けるとされ、心の修行や自己鍛錬を重視する生き方に通じます。

申年とその特徴の理解

申年(さるどし)とは?

申年は猿を象徴とし、知恵・行動力・好奇心を表す年とされています。

また、変化に強く、順応性のある性格が求められる年ともいわれます。

干支としての申は、「伸びる」「表現する」といった意味合いを持ち、自己表現や新たな挑戦に適したタイミングです。

申年の性格と特徴について

申年生まれの人は、頭の回転が速く、社交的でコミュニケーション能力に長けています。

機転が利く反面、飽きっぽさや気まぐれな一面も見られますが、それもまた魅力のひとつ。

多趣味で器用な傾向があり、新しいことに積極的に挑戦する人が多いのも特徴です。

申年に生まれた人の運命

申年生まれの人は、波乱万丈な運命をたどることが多いとも言われていますが、それは挑戦や変化を恐れず進んできた証でもあります。

転機が多いぶん、自分次第で運を切り開いていける力を持っています。

柔軟性と好奇心を活かして、新しい環境や仕事での成功をつかみ取る運勢です。

申年と相性の良い/悪い干支

相性のいい干支は?

申年と相性が良いとされる干支には、子年(ねずみ)や辰年(たつ)があります。

特に子年とは知恵と機敏さで共鳴し、辰年とは行動力と情熱が重なり合います。

お互いの長所を活かし合うことで、自然と強い信頼関係を築きやすくなります。

相性の悪い干支ランキング

申年と相性があまり良くないとされるのは、寅年や巳年です。

寅年の強気さと、申年の自由さが衝突しやすく、誤解や衝突の原因になることがあります。

また、巳年の慎重さと申年の即断即決な姿勢がかみ合わない場面も。

相性が悪いとされても、理解と歩み寄りで乗り越えることは十分可能です。

申年における女性の相性

申年生まれの女性は、華やかさと知性を併せ持ち、人との会話を通じて魅力を発揮します。

相性が良いとされるのは、戌年や子年の男性で、誠実で安心感のある相手とバランスを取りやすい傾向にあります。

相手を楽しませる一方で、自分も自由に過ごせる関係が理想的です。

申年の意味を知る:古代から現代まで

十二支の中での申年の位置付け

十二支の中で申は、午後4時頃(申の刻)を表す時間帯でもあります。

これは一日のうちで活力が高まり、物事の成果が見え始める時間ともされ、人生においても「結果が現れる」フェーズと結びつけられています。

そのため、申年は努力の結果を受け取り、次のステージに進むための時期と捉えられています。

申年の年賀状に込められた意味

申年の年賀状には、猿をモチーフにしたユニークなデザインや、知恵を象徴する言葉が多く用いられます。

「飛躍の年になりますように」や「厄が去る(さる)良い年に」といったメッセージが人気で、希望に満ちた年の始まりを表現するのにぴったりです。

申年における仕事運と成功の関係

申年は、好奇心とスピード感を活かした行動が成功につながる年です。

柔軟に環境に適応し、新しい知識を吸収することがカギとなります。

特に情報系、営業、芸術など、変化を楽しめる仕事に向いており、チャレンジ精神が幸運を呼び込みます。

申年にまつわる格言とアドバイス

申年に人気のある格言

「猿も木から落ちる」など、猿にまつわることわざが多く存在します。

この言葉は、どんなに熟練した人でも失敗することがあるという教訓として知られています。

申年には、「油断せず、初心を忘れない」姿勢が大切というメッセージが込められています。

相場と投資に関する知恵

日本の株式市場では「申酉騒ぐ」という相場格言があり、申年と酉年は市場が変動しやすい年とされます。

変化に柔軟に対応できるかどうかが、投資においては重要なポイントになります。

申年は「チャンスとリスクの両面を持つ年」として、慎重かつ素早い判断が求められます。

目上の人へのご挨拶方法

年賀状やあいさつ回りでは、「明るく、丁寧な表現」を心がけましょう。

たとえば、「申年が実り多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます」といった文言が適しています。

ユーモアのある猿モチーフの年賀状でも、礼儀と敬意を込めれば好印象につながります。

申年を祝う行事と神社の役割

申年の神社での祈願方法

申年には、猿を神の使いとする神社への参拝が注目されます。

特に日枝神社(東京都)や猿田彦神社(三重県)は、申年に参拝すると運気が上がるとされています。

祈願の際には、「学業成就」「健康祈願」「家内安全」など、自身の願いに合った祈祷を受けるとよいでしょう。

申年の特別な行事とは?

各地の神社では、申年限定の御朱印や猿をモチーフにした限定お守りなどが頒布されることがあります。

また、干支にちなんだ舞いや奉納行事が開催され、地域の文化と信仰が融合する特別な催しも楽しめます。

日本における申年の文化的意義

日本において猿は、災いを防ぎ福を呼ぶ存在として昔から親しまれてきました。

干支としての申年は、家庭円満や子どもの健やかな成長を願う年としても位置づけられています。

年の変わり目に家族で申年に関する話題を共有することで、絆を深める良い機会にもなります。

まとめ

申年は、知恵・柔軟性・行動力といった特徴を象徴する干支であり、古来から文化や信仰の中で重要な役割を果たしてきました。

今回ご紹介した申年にまつわる言葉や性格的特徴、干支との相性、格言や年賀状の意味などを通じて、より深く申年を理解していただけたのではないでしょうか。

干支を知ることで、自分自身や周囲との関わり方が少しずつ変わっていくかもしれません。

2028年の申年に向けて、猿のように軽やかに、そして前向きに日々を過ごしていきましょう。